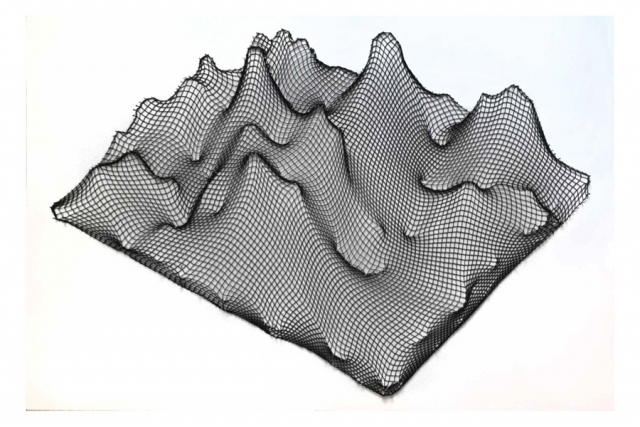

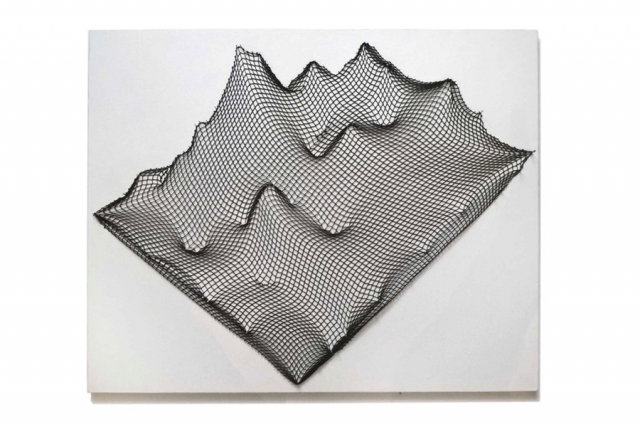

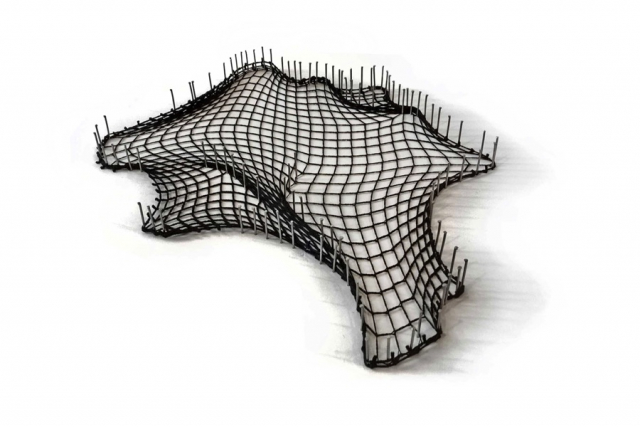

Résilles, N°1, 2015

Bas résille, clous85 x 60 cm

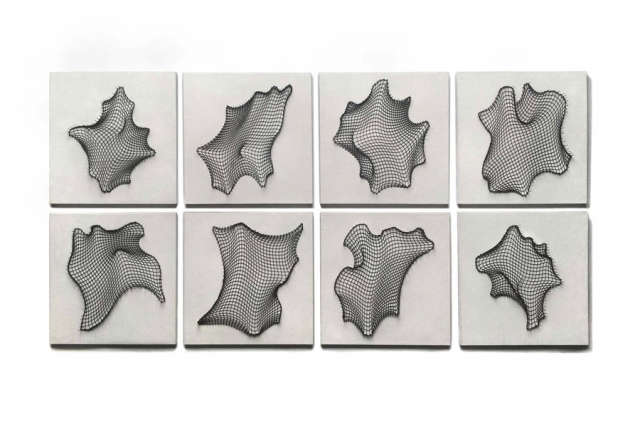

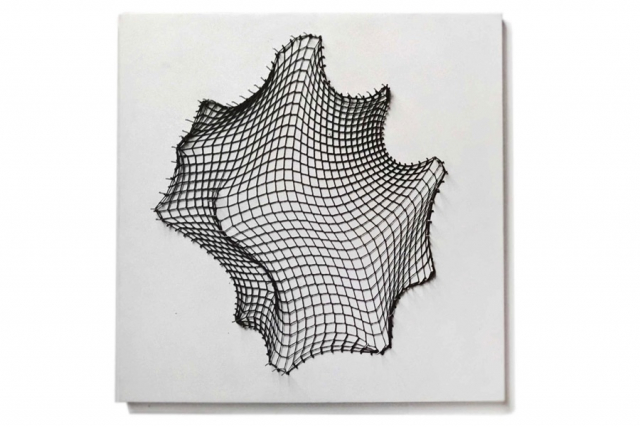

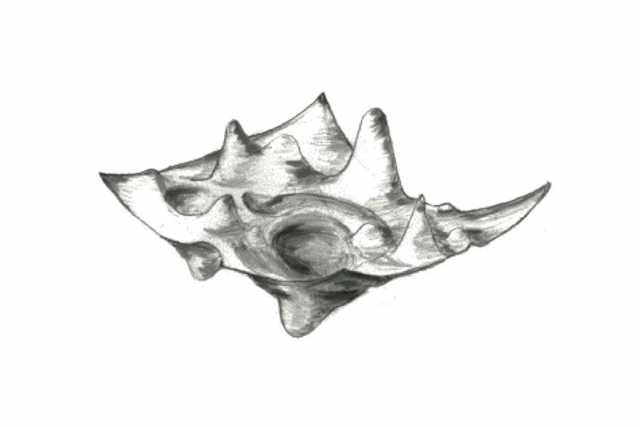

Résilles, N°3 - N°11, 2015

Bas résille, clous8 Cadres, 30 x 30 cm

Légendes documents

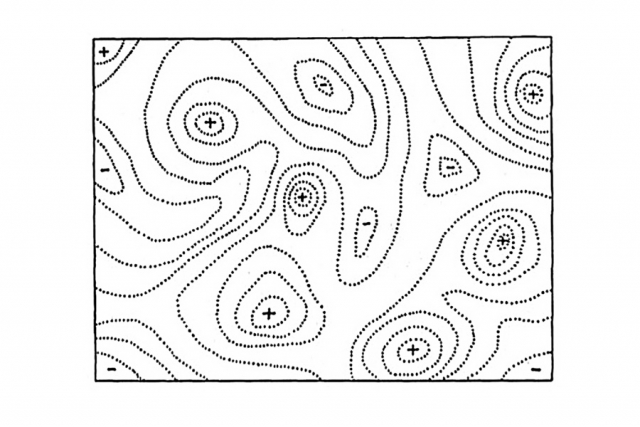

D1 : Paysage épigénétique de Conrad Hall Waddington, décrivant l’évolution possible des tissus embryonnaire à partir d’un même patrimoine génétique, 1960

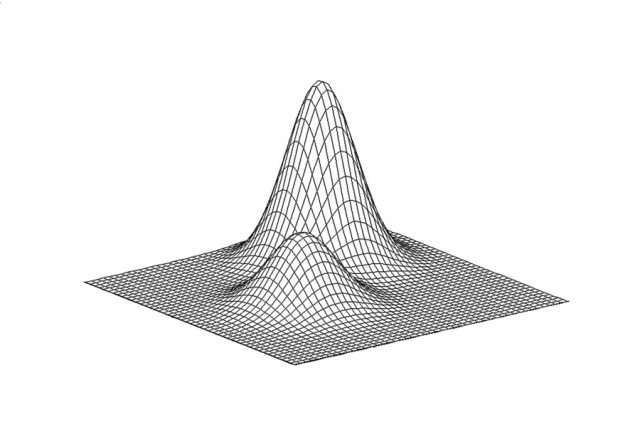

D2 : Modèle numérique dont l’effet de volume repose sur un maillage où chaque noeud agit sur tous les noeuds voisins, de proche en proche

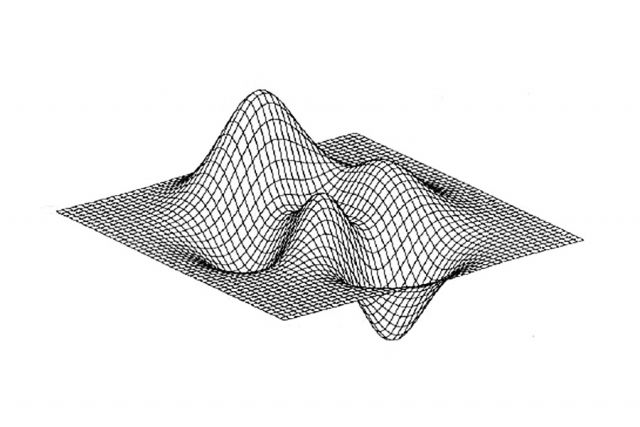

D3 : Maillage numérique figurant un paysage de valeur adaptative de Sewall Wright, modèle décrivant l’évolution d’un sujet dans un milieu constitué d’un réseau d’individus interdépendants, 1932

D4 : Vue aérienne d’un paysage de valeurs adaptatives de Sewall Wright, modèle décrivant l’évolution d’un sujet dans un milieu constitué d’un réseau d’individus interdépendants, 1932

Des morceaux de résille sont étirés au moyen de clous sur des planches uniformément blanches. Ils composent comme des fragments d’études topologiques ou de modélisations de données indéterminées. Ils flottent sur fond vide comme des fantômes d’images qui pourraient renvoyer à un phénomène réel, mais dont il manque le référent. Définitivement coupés du monde, ayant perdu les éléments de langage qui les y rattachait, ces modèles en déshérence ne sont plus que des peaux mortes planant dans une dimension parallèle, dans les limbes qui séparent la représentation du réel.

Ces espaces filaires sont paradoxalement incarnés au moyen d’un textile que l’on trouve près du corps et qui se destine habituellement à en souligner les galbes. Les modèles qu’ils semblent présenter, dans toute leur idéalité, s’en trouvent ramenés à la précarité des choses corporelles, au contingent du désir. Les clous qui maintiennent le dessin en tension exhibent la sensualité dont jouent ce type de représentations. Travaillées par le dualisme qui oppose le corps à l’esprit, le terrestre au céleste, le réel à l’imaginaire, le matériel à l’immatériel, le trivial et l’exceptionnel, ces dessins composent une forme de vanité. Les modèles de pensée qu’ils évoquent à grands traits apparaissent comme autant de formes en devenir. Elles relèguent l’invocations des modèles mathématiques et des théories atemporelles au domaine du périssable.

Si l’on envisage à quel point les espaces orthonormés et les graphiques en tous genres symbolisent l’exercice de la rationalité, ces reliefs plantés de clous de chantier suggèrent aussi que la grande majorité de ces images sont destinées à la manipulation de données. Relevant des codes visuels du numérique, ils déploient l’imagerie de ses univers élastiques, virtuellement étirables au gré des opérations. Mais ici, la résistance du matériau impose des contraintes physiques. Les jeux d’étirement ont leurs limites et elles s’éprouvent avec les mains. Si l’on tire un peu trop sur la ficelle, c’est toute la structure qui menace de craquer. La technique rudimentaire du plantage de clou répond ainsi à la technologie de pointe.